内容

京都国際マンガミュージアムでは、「世の中に忘れられたマンガの先祖たちを掘りおこし、現代マンガのルーツをさぐる」ということを目的に、荒俣館長が企画し、プロデュースする 小展示シリーズ「大マンガラクタ館」を展開しています。「マンガラクタ」というのは、マンガを含め、「だれかに発見されないかぎり、ずっとゴミくず同然に埋もれてしまう」ガラクタこそを面白がる、という価値観を示した、館長による造語です。

荒俣宏館長による展示のあいさつ文より

こんにちは、アラマタ館長です。京都の夏はアツくて、クルしい!

しかし、今回の「大マンガラクタ館」展示は、もっとすごい。館長のわたしなんか、もうすでに熱いなみだが出てきてしまい、こまっているよ。

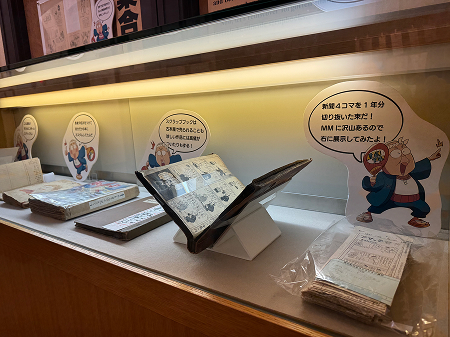

昭和40年代ごろまで、マンガ本は世の中に多くなかったし、それを買える家もほんとに少なかった。でも、子どもたちは新聞とか雑誌のところどころに載(の)ってるマンガを読んで、その面白さを体験して夢中になった。現在のYoutubeのような新しくて楽しい世界だったんだ。それで、少数いた「マンガを持ってる子」から本を借りて、クラスで回し読みをしたりした。あるいは、貸本屋で借りる子もいた。でも、そのころはコピー機もなかったから、それを自分のものにしたいときは、自力で書きうつすか、あるいは新聞や雑誌から切り抜くしかなかった。それだけ熱心だったのは、たいていマンガ家になりたかった子だから、資料として手元に置きたかったんだ。こうして自作した切り抜き帖を、「スクラップ・ブック」と呼んで、だれでも一冊はこしらえたものだ。

スクラップ・ブックは、100年以上前からあって、まさしく、自分が好きなものを集めようという情熱のアツさと、それを自分で地道に編集し本にするクルしさとが生んだ、「結晶(けっしょう)」だった。館長もマンガ家にはなれなかったけれど、たいせつな宝物として残してあるよ。

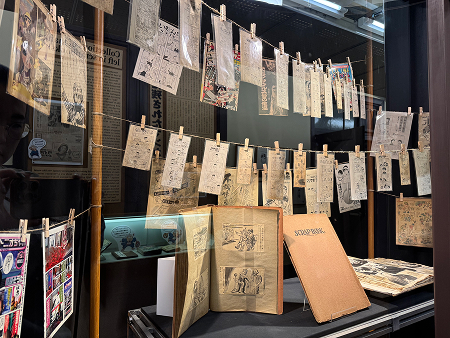

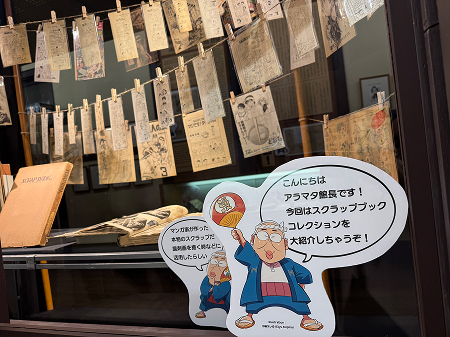

このミュージアムにも、そのような「スクラップ・ブック」がたくさん保存されている。いま眺めると、とてもおもしろい歴史資料だ。いろんな時代の香りがするから、みんなに見てもらうことにした。ぜひ、おどろいてくださいね。

京都国際マンガミュージアム/大マンガラクタ館 館長 荒俣宏

主催 京都国際マンガミュージアム、京都精華大学国際マンガ研究センター

※スケジュール・内容については変更の可能性があります。予めご了承ください。