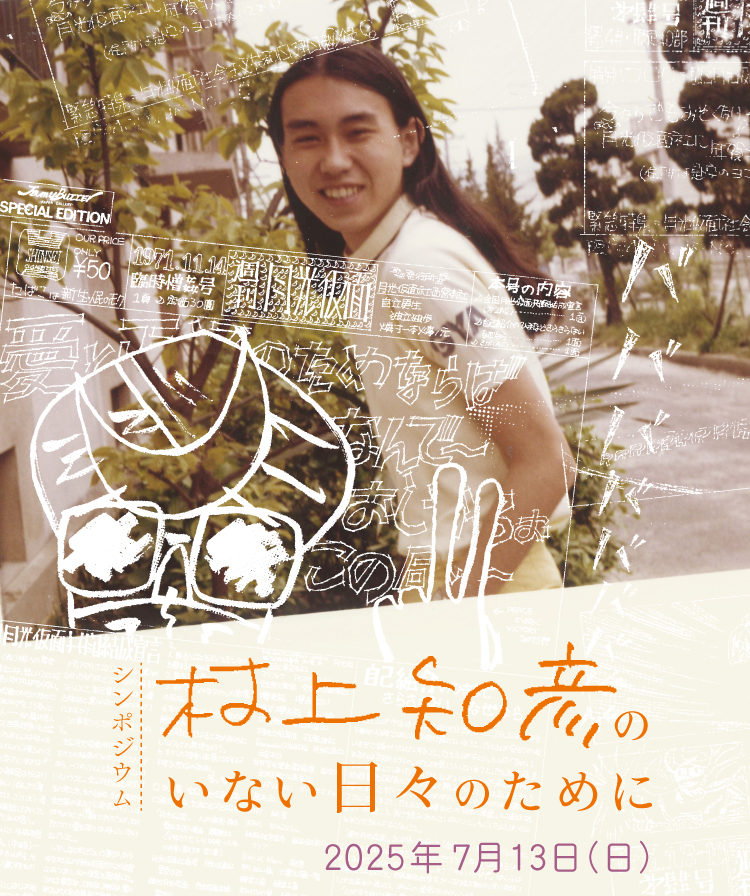

著名なマンガ評論家であり、伝説的なマンガ雑誌『漫金超』を創刊するなど、編集者としても知られた村上知彦さん。マンガに限らず、広く1970 年代以降の関西サブカルチャーシーンで活躍されてきたその村上さんが、2024年12月22日、73歳で永眠されました。

京都国際マンガミュージアムは、開館以来、貴重なマンガ資料を数多く収集・保管してきましたが、多方面でご活躍だった村上さんが収集された“雑多”な資料群が、マンガミュージアムに寄贈されていることは、あまり知られていません。

段ボール200箱を越える「村上知彦コレクション」には、70年代のブームの中で作られた数々のミニコミ誌や、映画の自主製作・自主上映の盛り上がりを伝えるチラシやパンフレット、そして新感覚の創作マンガやマンガ評論の発表の場となった同人誌などが含まれています。これらは、同時代の文化的な熱気を伝える貴重な資料群であり、マンガミュージアムのコア・コレクションです。

本シンポジウムでは、マンガ史/マンガ評論史に大きな足跡を遺された村上さんのご功績と、村上さんから託された貴重なコレクションを、私たちがいかに受け継いでいくかということを、参加者と一緒に考えます。

第1部「評論家/編集者としての足跡――村上知彦を語る」では、2001年の日本マンガ学会設立など、村上さんと共に現在のマンガ研究の礎を築いてきたマンガの評論家や研究者が、その道程についてふりかえります。

第2部「ぼくらの〈漫編評(まんぺんぴょう)〉――村上知彦コレクションを探る」では、「村上コレクション」について、晩年の村上さんに対面でインタビューしてきたメンバーが、コレクションの魅力と可能性を語ります。

<お知らせ>

諸般の理由により、呉智英さんにはご出演いただけなくなりました。当日は、別の日に収録された動画をご視聴いただきます。あらかじめご了承ください。

(2025年7月10日掲載)

会場

京都国際マンガミュージアム 2階 ギャラリー6

※このシンポジウムは、オンラインでもご視聴いただけます。

料金

※当日、エントランスの券売機にて当日券のご購入も可能です。

※入館チケットの購入方法は、当日ご入館時に券売機でお求めいただくか、オンラインでの事前購入になります。

出演

第1部「評論家/編集者としての足跡――村上知彦を語る」

呉智英(評論家)

藤本由香里(明治大学国際日本学部教授)

吉村和真(京都精華大学マンガ学部教授/司会)

第2部「ぼくらの〈漫編評(まんぺんぴょう)〉――村上知彦コレクションを探る」

雑賀忠宏(開志専門職大学マンガ・アニメ学部准教授)

日高利泰(熊本大学文学部准教授)

イトウユウ(京都精華大学国際マンガ研究センター/司会)

参加方法

事前申込不要(定員先着50名)

※当日午前10時から館内でイベントの整理券を配布

★本イベントはオンライン生配信でも開催を行います。時間になりましたら、以下の京都国際マンガミュージアムYouTubeチャンネルにアクセスしてください。

https://youtube.com/live/9_kYSGsLvOw

※トークの録音や画面録画はご遠慮ください。

村上知彦(むらかみ・ともひこ)

1951年、兵庫県芦屋市生まれ。関西学院大学社会学部卒。大学在学中の1970年にガリ版刷りのミニコミ『週刊月光仮面』を発行。同誌は当時のミニコミブームを報じるマスメディア上でも度々とりあげられた。73年、高校時代からの友人の大森一樹らと神戸の自主上映グループ・無国籍に参加。大学卒業後、スポニチ大阪本社に勤めながら、74年に16ミリ映画『暗くなるまで待てない!』を大森監督らと自主製作。自主映画ブームを代表する作品として注目される。

またミニコミ・同人誌などに映画・マンガ評論を執筆し、79 年の評論集『黄昏通信 同時代まんがのために』(ブロンズ社刊)は、マンガ世代によるマンガ批評のさきがけとなる。

79 年スポニチを退職、80年にいしいひさいちらと(株)チャンネルゼロを設立し、雑誌『漫金超』を創刊。81~84 年には情報誌『プレイガイドジャーナル』に出向し編集長を務める。

以後、評論活動のほかマンガ単行本・エッセイ集の編集にも携わり、手塚治虫文化賞選考委員、文化庁メディア芸術祭審査委員、日本マンガ学会理事などを歴任。2015年3月まで、神戸松蔭女子学院大学文学部総合文芸学科教授を務めた。

2024年12月、逝去。

主催:京都精華大学国際マンガ研究センター/京都国際マンガミュージアム

特別協力:開志専門職大学新潟視覚芸術研究所/熊本大学文学部附属国際マンガ学教育研究センター

※スケジュール・内容については変更の可能性があります。予めご了承ください。